2014年3月1日(土)に開催した【旅のCAFE in常陸太田】

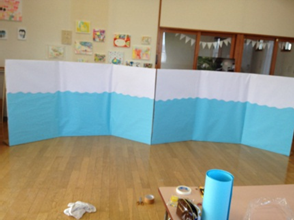

アートミーティング(郷土文化保存伝習施設「こしらえ館」16:00~17:30)にてアート、アートじゃないこと・・旅、おやこ、商店街、一日の振り返りなどについて、参加者・関係者が思い思いに述べる時間となりました。

雰囲気は和やか、時に大笑い。でも中身はとても濃厚。大人の輪の中心では子どもたちがわいわい、きゃっきゃと謎のインスタレーション・・今回の旅を象徴するような光景の中でのミーティングとなりました。

以下はその際の、発言メモです。さまざまな気付きがありましたので、アップさせていただきます。

まずは今日の【旅のCAFE】について。今回の旅はこれ以上の人数ならワークショップが成立しなかったかな(一般参加:31人)。魔法のかかる数ってあって、今日のワークショップも『これくらいの人数、これくらいの親ならこんな魔法かな』というところでうまくいったと思う。

今回は東京からのツアーバスが出なくて残念だったけど、(交通費負担の大きいやり方で親子を)東京から呼ぼうとすること自体違うのかなということもあったりして。

親子旅は経済効率にあわないと非常に思う。そこは通常と違うやり方、見せ方をしないといけないのかな。親子の時間をつくることを考えたとき、受益者負担だけではすまないところがいよいよあるかなと思う。

うちの場合、今日ぐらいの年齢の子どもがいたときって30代の公務員と専業主婦の家庭で、休みの日の使い方とかお小遣いの使い方とかあって。それもよく考えてやっていくにはどうしたらいいかな。その一方でこういう機会を知ってほしいなーというものある。

そこで、清瀬さんの息子さんはこの騒音でもグースカ寝ていたよね。彼にとってこの環境は迷惑なものではない。それもどういうことかということもちょっと話してみたい。

山本 哲士さん(イベント総括)

清瀬さんの息子さんが寝ていたことは象徴的だよね。例えば、お母さんが一生懸命子育てしていてもなかなか寝ないという神経質な子どもが、こういうところに連れてくるとお母さんも楽しい、お父さんも楽しいと、子ども寝ちゃうってことある。そうすると、お母さん我慢しなくていいんだな、親も一緒に楽しんでいいってことに気付いてくる。今日みたいな状態、親に連れ回される子どもっていいんじゃんって思う。

商店街で育っていろんな人がいる中で過ごすことって良いと思う。今の環境は輪切り。同じような学年、同じような子どもがそろっている。そんな中、大人に交じったり、斜めの人いたりで経験値つめることは、子どもにとってすごく良い。

Mo-Houseで授乳ショーというのをやっているんだけど、司会の助産師さんが「ここにいる子どもたちはきっとニートにならない」ということを言っていた。社会にもまれて育つことは子どもにも親にもいい。そういう機会を持ちたいけど敷居が高かったり、お金も出せないと言われちゃうとどうしたらいいか、と思うところある。

そこで「子どものためにいいですよ」と、子どもを口実に大人をひっぱってくるが、実は親にこそいい。というやり方はどうかなと思ったり。

光畑 由佳さん(Mo-House代表、NPO法人子連れスタイル推進協会代表理事)

自分の例でいうと美術館時代、365日中の250日くらい子ども対応のワークショップをやっていた。そんな中で、お金を払って展覧会をみていく人は極めて低い割合。最初は美術館でも展覧会みないとワークショップできませんをやっていたけど、それはやめにした。

学校や幼稚園免除で無料で展覧会をみていくのは60%以上で、そうはいっても、お母さん方の分かかるのはそれなりのお金になって関門になってしまう。

子どもには美術館に来てもらうだけでとてもいい。いてくれるだけで美術館が活性化して元気な場所になるんだよね。

今日は雨で鯨ヶ丘を歩いているのは旅CAFEチームくらいだったけど、子どもの声が響いている、子どものいる風景って大切ですよね。佐藤さん、そのあたりはどうですか?

山本さん

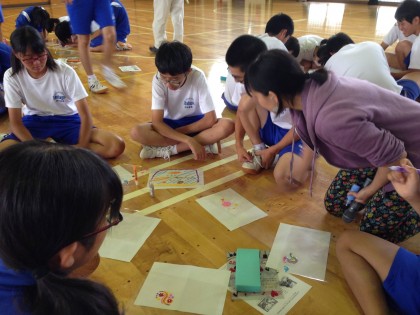

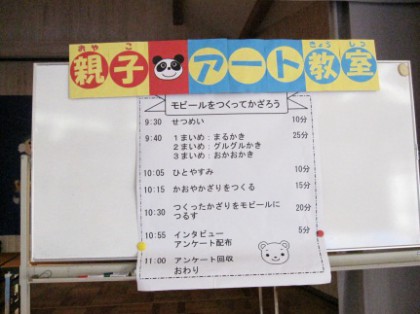

常陸太田で子どもがまとまっている場所ってあんまりないんですよね。たまたま旅CAFE前の3日間はミヤタさん、林さんが市内の進徳幼稚園で親子で楽しめるワークショップをやったんです。

常陸太田は高齢化率が30%を超えているが、いる場所にはこんなに子どもがいるんだよなと思った。新聞取材が来ていたが、子どもの話題は記事にしやすいだけでなく、気持ち的に良い写真が撮れたと言われたことも印象的で。

子どもって将来、未来をすごく感じられる存在ですよね。自分は未来をつくる仕事をしているので、責任を負っているのは僕たちだと思う。(進徳幼稚園や旅CAFEでの機会は)子どもたちのために、どうやってより良い社会を作れるかと感じる場。だれでもそういう場に立ち会うと心が和み、前向きになる。子どもはいるだけでエネルギーもらえると思うんです。

佐藤 啓さん(常陸太田市役所、総務省)

さて、せっかくの機会なので、旅でもアートでも商店街でも今日の感想でも、どんなテーマでもいいので皆さんのお話を聞かせてください。

山本さん

私にとって旅と言えば家族旅行。父が子どもにいろんなところを見せたいと国内いろいろ連れて行ってくれた。今日のような機会があって小さい子、家族だけでなくいろいろ人が集まることって楽しい。子どもが成長するなかで、いろんな人と触れ合うことって大事だなと感じました。

井坂 聡行さん(常陸太田市役所)

大人が楽しむことってけっこう難しいと思うんです。飲み友達が子どもがいるからなかなか行けなくなったとか、親になった同級生が同窓会で「こんな楽しいこと大人になってもできるんだ」と言っていたが、自分たちの範囲の中で縮こまっちゃっていること多いのかなと思う。

親がバカになる姿を子どもに見せることって大切なのかな。海外旅行での実感ですが、出会った人たちがけっこうバカなことをやっていて。外国でアクティビティーに参加したとき、いい年のおじちゃんやおばちゃんが夢中になってはしゃいで、それを子どもも一緒に楽しんでる光景があって。そういう場を作っていけるとみんながもうちょっと楽になれるんじゃないかな。

坂本 裕二さん(旅のCAFEスタッフ)

今日の旅、大人2000円の価値があったと感じた。いろんな経験できた旅だったので、 次回あったらまた参加したい。一度たのしいとわかると次につながると思うんです。

ただ、主婦の参加者が少ないなと思った。主婦の口コミはすごいのでどんどん広がると思う。私も今日のことを友達に伝えたい。そして今回のような機会に参加する人が増えていくとうれしい。

清瀬 仁美さん

これまでの旅CAFEは、今日みたいにお子さんがたくさんいる形は少なかったが、最近家族連れが参加してくれるようになってきた。子どもがいると楽しい。自分はイベントの様子を撮影しているということもあり、子どもが楽しそうな場面、いろんな瞬間がおさめられる。これからもっと子連れが増えていくとうれしい。

瀬能 啓太さん(茨城大学 写真担当)

旅のCAFE発足時から関わっているが、参加する方々の顔ぶれが変わって来ている。やっていることも毎回違うこともあり。スタッフ側としてはイベントの満足度をあげられるようにしないとなと思う。いろんな経験をつんでよいイベントできるようにしていきたい。

鈴木 聡さん(旅のCAFEスタッフ)

私は市民の側からお話しますね。私は下町商店街の近くで育った。この辺の子どもは普段触れる大人の種類が限られているから、アーティストや山本さんみたいな感じの人が来てくれるといろんな種類の大人に触れられていいと思います。またぜひ来てほしい。

根本 聡子さん(「子育て上手 常陸太田」推進隊)

母が、子どもがいるから自分の行動を制限するということのないタイプだったので、お母さんが子どものために行動を制限することに違和感がある。子どもがいるから楽しいことってあるし、子どもがいてもできることはたくさんあると思う。制限するのはもったいない。

こういう機会があって、お母さんたちも楽しめる環境あることが大事だと思う。ほっといても子どもは育つからもっと気楽でいいと思う。

本橋 乃依さん

旅のCAFEは、大子の回が初めてで、牛久、土浦と参加してきた。参加していて思うことは、親が楽しめると子どもも素直に引き込まれて楽しくなっていく。ほっといても子どもは自分たちで楽しいことを見つけられるということ。

こういうワークショップって普段経験できないことを子どもに経験させたいと参加する。今日は自分の息子が紙やすりに夢中になっていたのを見て「この子こういうこと好きなんだ」といろんな発見あった。

お母さんが自分で楽しいと思うことをもっとやれるといいなと思う。その一歩を踏み出せないお母さんは多いけど、周りのみんなにどんどん声かけて「もっと親が楽しんでいいんだよ」と言っていきたい。

伊東 貴子さん(NPO法人子連れスタイル推進協会)

旅のCAFEは3回目。今まで船橋に住んでいて茨城のことはほとんど知らなかった。旅CAFEはマニアックなところを回るので、茨城を知るよい機会になっている。これからも参加していきたい。

伊東 一晃さん

NPOで働きだして、子どもがいるお母さんが行動を制限されるということがわかるようになってきた。今回の旅CAFEに来る前に、子どものいるスタッフが自分の2、3歳の娘をイベントに連れて行っていいよといってくれた。最初は連れて行こうかなと思ったが、スタッフとしていくことを考えたら、仕事にならないかもとためらった。子ども連れで活動が制限されるってこういうところなのかな。

自分の親は子どもの頃、休日にいろんなところにつれていってくれた。野外活動、体験の中でいろんな大人を見たり、お兄さんお姉さんと関わったことが記憶に残っている。そういう経験を自分の子どもにもさせたいと思う。

小野瀬さん(NPO法人子連れスタイル推進協会)

今日のワークショップに参加して、筑波大学附属病院でやっていたワークショップを思い出した。重症患者の方が検査に向かう緊張感を和らげたり入院しているおじいちゃん、おばあちゃんの気持ちを軽くできるようにと、検査にいくまでに通るガラス張りの通路でやっていた。

4、50代やお年寄りを想定してのワークショップだったが、参加者のほとんどが、親にくっついてきた子どもで。

ワークショップの内容は子どものために組み立てたものじゃないけど、子ども中心になっていいのかな?ずれてないかな?とその時は気になっていた。でも子どもをきっかけに患者の大人たちが集まってくることは確かにあって。(今日の旅CAFEで)病院でのワークショップに子どもがいたことよかったのかなと思えた。

内 奈都美さん(旅のCAFEスタッフ)

旅CAFEの準備では親子旅の組み立ての難しさを感じた。シーンの設定、食事の手配など、親子の求めるところとずれているのでは?と思うところがあった。でもやってみると皆さんそれぞれに楽しんでいた。まち歩きの時間が短くてお醤油屋さんの見学で時間が押してしまったり、間に合わない親子がいたけど、それはそれでまち歩きをゆっくり楽しんでいたり。

親子旅は寄り道が多い。旅の組み立ては余裕を持ってゆったり考えられるといいと思った。

柴田さん

このイベント前の3日間は親子テーマに活動していて、最後がこの旅のCAFEで思うところいろいろあった。

いつもは親が子どもに教えること多いが、遊びに関しては子どもが親に教えている。夢中になれるもの見つけられると子は放っておいても育つ。親が夢中になれるものを見つけられないのも放っておけない理由かなと思う。子どものことでいっぱいになっちゃうから。何かに夢中になる姿は子どもたちが教えてくれる。ワークショップでも親がどんどん夢中になっていた。

旅のCAFEで思ったが、全部が決まったスケジュールではなく、余白を残したフレームづくりが大切ということ。(余白を残しておくと)あるものから子どもたちが何かを作り出したり、広げていく。

私は昔から、ワークショップとか一時的に初めての人と関わったり大人数で関わることが苦手だった。でもそれと今日の旅CAFEは違うなって思った。それは、放っておいてくれたり、親が話している間正座しているわけではなかったり、ここで遊びなさいと言われる訳でもなかったりすること。走り回っても、知らないおばちゃんに話掛けても怒られない。はさみも使える。今日はやっちゃいけないってことがあんまりなかった。

そしてもう一つ思うのは、自分の経験からも、親が夢中になっている姿を見ることは子どもはぜったいにうれしいということ。

私のお母さんはフルタイムで働いていたが、陶芸家なので好きなことを仕事にしていた。いつも楽しそうに1人で遊んでいるお母さんの背中見て育った。楽しそうなお母さんを見ていたから、私は放っておかれても育ったんじゃないかな。

林 友深さん(常陸太田アーティスト・イン・レジデンス)

私は今は芸術、昨年度は旅を仕事としてやっていたけど全然違うことをやってるという感覚はない。私の住んでいる水府にはおじいちゃん、おばあちゃんしか周りにいないけど、なんの違和感もなく。今日みたいに子どもがいてもなんの違和感もなく。観光、子育て、芸術というが、結局はひとつだなと思う。

行政や民間企業がやると大抵は言葉で表現するので 分けられちゃうことがほとんどだけど、アーティスト目線でいうと、すべてひっくるめて言葉にせず「みんな来てここで遊んで」という気持ちがあるだけで。

仕事でアーティストをやっているわけではなくて、生きている中で絵を描いて作っている。子どもと同じことをしてるだけ。広く考えれば人間はみんな同じ。みんな同じで隔たりなくなる空間が大切(林:子どもが単純化してくれるんだよね)。それが当たり前だから。分化する必要なんかなくて。

人は何でもできる。「私はこれしかできません」はおかしいなって思う。だれもがママに、パパに、子どもになれる。

今日のようなことはぜひ、他の地域でもやってほしい。何者でも、なんにでもなれる空間がいつもどこかに存在すべきなんだなと思う。

ミヤタユキさん(常陸太田アーティスト・イン・レジデンス)

分化の部分の話は、身につまされる。今回のような親子旅を観光物産課という分けられたエリアで考えると、どこかでお金を生み出さないとならない。この事業を福祉の部門が扱ったら出口が全然変わると思う。ただ、そこにはどこか楽しいエッセンスが必要で。

昔の観光は物質と金銭の消費だったのが、これからは時間の消費といわれている。そんな中、旅のCAFEがやっていることは理にかなった取り組み。時間消費ではお金を生み出すのが難しい。子育て旅をやろうとしたとき、よそから人を呼び、県内でお金を落としてもらい活性化させることを考えると、股裂きにあって苦しい部分。

観光庁にいたときに、NPO法人ファザーリング・ジャパンの人とつきあう機会があった。そこでは絵本を読むのにお父さんがギターを弾いたりしていたけど、自分はそこまでやれないなと思うところあったりして。(子育てにおける「よい」というものをとことん追求する人と)自分・現状との隙間があき過ぎて、途中の目標が置けなくなっている。このステップをうめることが必要。

一方で、県庁の雰囲気をみると、子育て支援を一生懸命やるのは子ども家庭課の仕事だよねという考えがあって、例えば(部署という分化を超えて)自分の部局なら子育て支援で何かできることあるか・・、考えている人がどこまでいるかは疑問。

分化されているが故に考えられることを考えようとしない。分けられた世界で安住しているところがある。そこは課題と思う。今回考えるきっかけになった。

清瀬さん

分化しないほうが楽なんじゃない?というのは大きなテーマ。効率がいいから仕事と家庭、 仕事の中を分けてるけど、逆にすごく苦しくなっている。

何度か被災地支援に行っている、あるお医者さんのお話で、先日の支援で一緒に行った人たちが子どもを連れていたんですって。お医者さんは何度も支援に行っているけど、子ども連れでは初めてで、それが楽しかったんだって。笑っていいんですねって。

今は分化することでがんじがらめ、空気読んで楽しんじゃだめと思っている人が多いのかな。

いま話しているこの真ん中で子どもたちによる謎のインスターレーションが行われている。この子たちを見ていて良いと思いません?自分の子どもがこんな風に育ったらいいじゃんという子どもそろってる。

一時間近く自分と関係ない話をみんながしている状況で、大騒ぎしてお母さんの邪魔してもおかしくないのに、全然そんなことない。親じゃない大人に抱っこされても泣かない。そんな風に育つといいなーと思うんじゃないかな。そこは切り口になるかなと思った。

光畑さん

皆さんありがとうございました。ここでちょっとバラバラな話ですが・・非常に今日思ったのが、今までこの十何年、高齢化の中、おじいちゃん・おばあちゃんが子どもと触れ合うことで元気にとやってきたが、今日で考えを変えました!これからは若い人たちに、子どもがいる状況、こういう風景たのしいぞをとことん見せつけたい。早く子ども作ろう、結婚しようというあこがれ感を持たせたい。

それはワークショップの時によくキティーちゃんの話をするとこにつながってるんだけど、キャラクターには小さな子からお年寄りまでオールマイティーの共有の良さがある。子どもや親子は、高校生から見てもキラキラしているもの。

13年くらいまえ、美術館で毎月「やぁ!ミュージアムキッズ」というワークショップをやっていた。それは必ず11:35に終わる。ずっと美術館にいることないよ、せっかくの休日、お昼はパパ、ママとどこかで食べようよという思いがあった。

何が言いたいかというと、余白の話が出たが、親子の旅のコースをつくるのはやっぱり無理と思うんです。ただ、どこかで何かがやってるよという安定したものは必要で。

そこで、林さんが「玉喜屋ってお菓子屋があるよ。和菓子美味しいらしいよ」と言ってくれて、反対の耳ではミヤタさんが「竜神橋でバンジージャンプできるらしいよ」というふうなこと教えたり。それは分化の逆で、一つからの広がりなんじゃないかなと思う。

そして最後に、昨日亡くなった「まどみちお」さんがいなかったらボクのワークショップはなかったかなと思う。

「ぞうさん」という詩が書かれた昭和23年は、戦争でまだ動物園にぞうさんがいない時代。「ぞうさん」ができた背景を記者が質問したことあったという。まどさんはあまり真剣にインタビューに答える人ではなかったから、記者がどんどん進める質問に「ええまあ、ええまあ」と答えてできたという「ぞうさん説」がある。

それは、まどさんが子どもと動物園に行ったが、そこにぞうはいなかった。でもまどさん親子には見えない像が見えていた—。というもの。

ところが「サッちゃん」の詩を書いた阪田寛夫さんがまどさんにインタビューをしたら、そんな話はないんです、かわいらしいと思って書いた訳ではないという話になった(笑

詩人の吉野弘さんが“ぞうさん論”を書いている。歌を解剖してみるというもの。ぞうさんの歌は自分の得意を歌っているわけではないのでは?もしかしたら鼻が長いのは欠点かもしれない。いじわるな感じに「あなたってお鼻が長いのね」って言われても間髪入れずに「そうよ母さんも長いのよ」と言い返せるのは母の強さ。そういう親子の姿って面白い。

最後の最後になりますが、旅は非日常だけど、子どもはどこでも日常。非日常を日常にしていまう力がある。それがすごく面白いんだな。

本日はありがとうございました。

山本さん